📌 この記事でわかること:

- Rigettiの量子コンピュータが他社と異なる点

- 超伝導量子ビットや冷却技術の仕組み

- 量子コンピュータの“商用化”の本当の意味と投資視点

👤 対象となる読者:

- 量子コンピュータに興味はあるけど、どこがすごいのかピンと来ていない人

- Rigettiって何?と思っているが、IBMやGoogleとの違いも知りたい人

- 投資先として量子コンピュータ銘柄に関心がある人

🔧 活用できるシーン:

- テーマ投資として次世代技術を理解したいとき

- 技術ニュースではわからない“商用化”の中身を掴みたいとき

- 量子×AIや量子×防衛などの分野に関心があるとき

1. 量子コンピューティングとは何か?

近年話題の「量子コンピュータ」。しかし、その仕組みや本当の“すごさ”は、意外と知られていない。Rigetti Computing(リゲッティ・コンピューティング)は、そんな量子コンピュータの開発を進めるアメリカのスタートアップであり、2025年には大きな技術的ブレイクスルーを予定している。

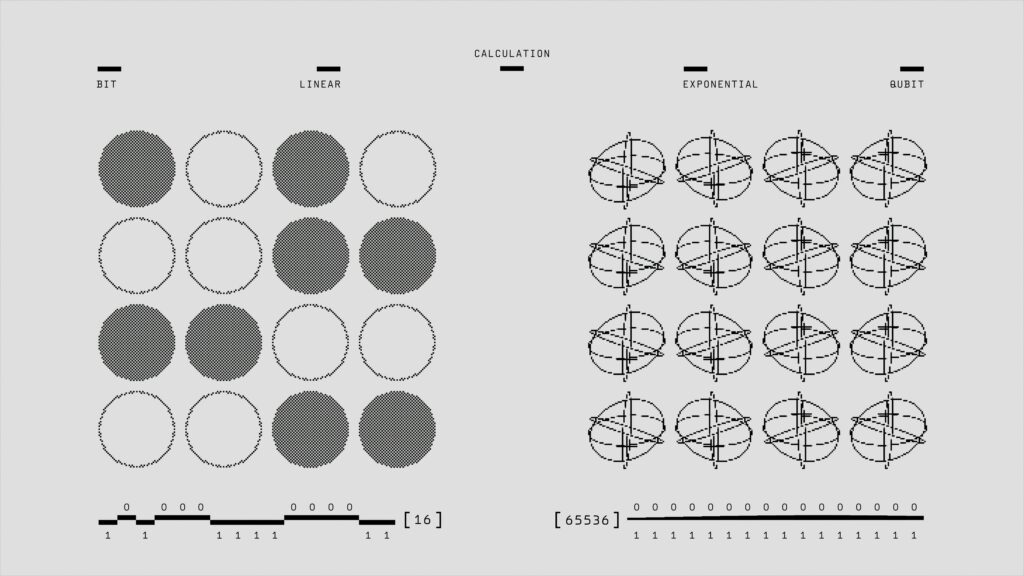

まず大前提として、量子コンピュータは、従来のコンピュータと全く異なる仕組みで動く。「0」か「1」しか取れないビット(bit)ではなく、「0」と「1」の状態を同時に取れる量子ビット(qubit)を使うことで、並列的に大量の情報を処理することが可能になる。

この性質により、例えば暗号解読・新薬開発・材料設計・金融リスク評価など、従来型では非現実的だった計算が現実味を帯びてきている。

🧭 量子コンピュータ全体の動向や、注目される背景を整理したい方はこちら:

👉 量子コンピュータはもう現実?JETROの動きから見る注目の投資先とは

2. Rigettiという企業について

Photo by Brian Kostiuk on Unsplash

Rigetti Computingは、2013年に設立されたアメリカの量子コンピューティング企業で、カリフォルニア州バークレーに拠点を置いている。特徴は、自社で量子チップの設計・製造・制御ソフトウェアまでをフルスタックで提供している点だ。

また、業界初の専用量子チップ製造施設「Fab-1」を有しており、プロトタイプの反復開発が迅速に行える点も技術的な優位性として挙げられる。さらに、AWSやMicrosoft Azureとも連携し、クラウド経由で量子リソースを提供している。

💬 筆者のひとこと: GoogleやIBMの陰に隠れがちな存在だけど、「全部自前でやる」Rigettiの姿勢って、技術的にも投資的にも面白い。特に製造を自社で完結できるってのは、将来的に大きな強みになる。

3. 量子の“冷却”と超伝導という究極の状態

Rigettiの量子コンピュータは、「超伝導量子ビット(superconducting qubits)」を用いている。これは超低温環境でしか成立しない非常に繊細な技術であり、量子ビットが安定して動作するには、絶対零度に近い温度(約10ミリケルビン、-273.14℃)が必要だ。

この冷却には「希釈冷凍機(dilution refrigerator)」と呼ばれる巨大な装置を用い、液体ヘリウムなどの特殊な冷媒によって構造体全体を冷やす。

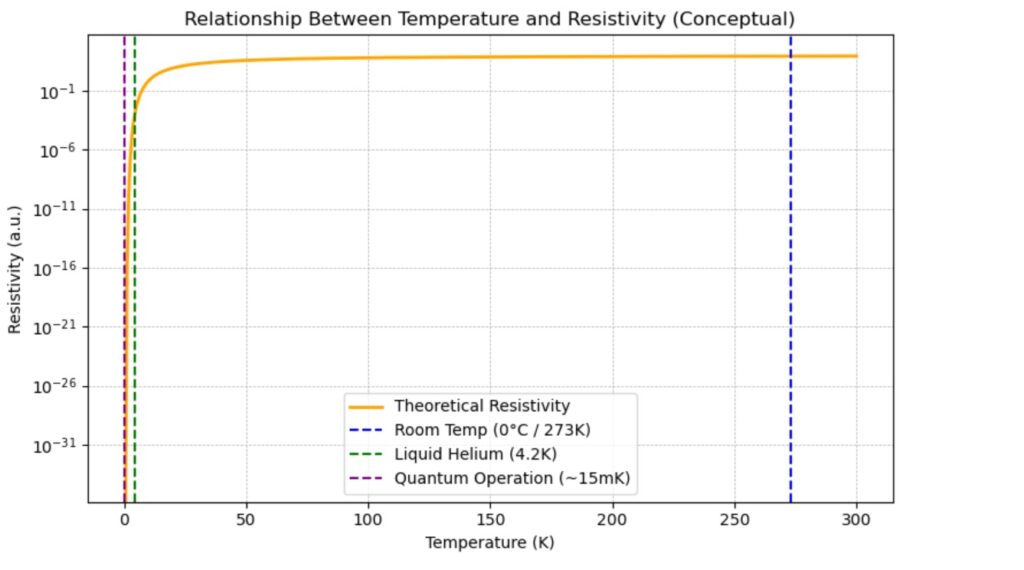

なぜこんなに冷やす必要があるのか?それは、超伝導状態になると“電気抵抗がゼロ”になるためだ。この状態では、エネルギーロスがなく、極めて効率よく電流や情報を流すことができる。

「温度が下がるほど抵抗がゼロに近づく」という超伝導の概念図

また、冷却によって量子ビットの“揺らぎ(デコヒーレンス)”が抑えられ、より安定した状態で計算ができるようになる。そのため、2025年にRigettiが発表する予定の「エラー率50%削減」という成果は、まさにこの“冷やす努力”の結晶とも言える。

💬 筆者のひとこと: エラー率が下がった、って言われてもピンとこないかもしれない。でも「絶対零度近くの世界で、ほぼエネルギーロスなしに量子を操作する」って、考えてみたらとんでもない話。これが現実にできているというのがすごい。

4. 商用化って誰向け? “一般向け”の真実

Rigettiのプレゼン資料では「商用化」「製品提供」という言葉が多用されているが、これは家庭用や中小企業向けの“市販”を意味するわけではない。

実際の顧客は、政府系研究機関(例:NASA、Fermilab)、大手金融機関(HSBCなど)、大学・研究所、大規模データセンターやクラウドプロバイダ(AWSなど)など、いわば「超大口」だ。

量子チップを単体で販売しているのではなく、冷却装置・制御機器・ソフトウェアを含めたシステム一式として提供されており、設置環境も専用のクリーンルーム+冷却設備を要する。

💬 筆者のひとこと: 「商用」って言葉、ミスリードなんだよね。“リビングに置ける量子PC”を想像しちゃうけど、実際は研究機関や国家レベルで使う“量子冷蔵庫付き演算装置”。でも、もう「販売してる」ってだけでも未来感があるよね。かせるか”が重要で、エラー率半減ってのはかなり意味がある。だけど…これ、商用っていうけど誰に売るんだろう?」

「商用化」の実態に関する補足

✅ Rigettiは「Novera QPU」といった製品を通じて、実際に量子処理ユニットを販売しています。資料では「商用化」「オンプレ導入」といった言葉が使われていますが、その“実態”は特殊です。

💬 「正直、量子コンピュータを“売ってる”って聞いてもイメージ湧かない。

冷却はどうするの?家庭で絶対零度なんて無理だし…って思うよね。

でも調べてみたら、冷蔵庫どころか“極低温冷凍機+制御システム一式”で提供されてるらしい」

✅ 冷却には「希釈冷凍機」が使われ、動作温度は約10ミリケルビン。冷却材として液体ヘリウムを利用し、多層の遮断と真空構造によって極低温を保ちます。つまりRigettiが売っているのは、“チップだけ”ではなく、装置一式+ソフトウェア+クラウド接続環境です。

💬 「商用っていっても“金融機関や政府研究所に納品している”という意味であって、一般家庭や中小企業が導入できるものじゃない。でも、それがもう“手の届くところにある”というのはすごい進歩」

5. 実はMRIと似てる?スピン制御の話

ここで疑問になるのが、「スピンって何?」という点だろう。

量子ビットの動作原理のひとつは、「スピンの状態」を制御すること。スピンとは、粒子(例えば電子や原子核)が持つ量子的な性質の一つで、「上向き(↑)」と「下向き(↓)」のような2状態を取る。この2状態を量子力学的に操作・観測することで、「0」と「1」の情報を扱うのだ。

Image by Google DeepMind on Unsplash

この説明だけだと抽象的に感じるかもしれない。そこで、実は私たちの生活にもすでに“スピンを使った装置”がある。それがMRI(磁気共鳴画像法)だ。

MRIでは、体に強力な磁場とラジオ波を当てて、体内の水素原子のスピン状態を操作し、その反応を読み取って画像を生成している。つまり、**スピンを制御・観測することで内部構造を“読み取る”**という点で、量子コンピュータと非常によく似ている。

💬 筆者のひとこと: 超電導って聞くと、リニアモーターカーとかレールガンを想像しがちだけど、本当に技術的に近いのはMRIだったりする。この“量子のスピン”という共通項を知ると、量子コンピュータが急に身近に感じられる。

第6章:投資家としての視点と未来への妄想

3D Render by Nicolas Arnold on Unsplash

Rigettiの強みは、単に量子ビットの数を増やすだけではなく、そのエラー率を下げることに焦点を当てている点にある。

2025年には、36量子ビット(Qubit)のシステムを第2四半期に、108Qのシステムを年末にリリースする予定で、どちらもエラー率は50%削減される見通しだ。

この“エラー率”というのが、量子コンピューティングにおける最大のハードルであり、実用化の鍵。量子状態はとても不安定で、ちょっとした熱や振動でも“崩れて”しまう。これを克服するためにRigettiは、回路設計、冷却技術、AIによる自動キャリブレーションなどを総動員して挑んでいる。

💬 筆者のひとこと: 正直、すぐに株価が上がるような企業じゃない。でも「10年後に世界を変えてるかもしれない技術」っていう魅力がある。“リビングに量子PC”は無理でも、“Google検索の裏側に量子計算”が動いてる未来は、割と現実的だと思う。

7. AI・光通信との融合:未来への布石

✅ Rigettiは、AIによる自動キャリブレーションや、光ファイバーを使った量子読み出し技術の研究を進めています。これらの技術により、将来的な量子コンピュータのスケーラビリティや運用効率が大幅に向上することが期待されています。

📌 特にAIによる「自動チューニング」は、運用コストの大幅削減に直結する重要技術です。量子コンピュータは、現時点では人の手による微調整が必要ですが、将来はそれすら不要な「完全自律型システム」へと進化していく可能性があります。

📡 さらに、光ファイバーによる量子情報の伝送は、量子ネットワーク構築やクラウド量子計算といった未来技術の基盤になります。これは、IBMやGoogleも注目している領域であり、Rigettiもまた、このレースの中で独自のアプローチを進めているのです。

💡 こうした革新によって、「量子コンピュータが個人にも使えるクラウドサービスとして提供される未来」も見えてきました。

💬「自動化と光通信の融合が、“量子の民主化”を加速させる鍵になるのかもしれない。」

8. 結論:Rigettiは“実用フェーズ”に入り始めた?

✅ 技術面、製造面、商業化、全てにおいて「一貫して進化」を見せているRigetti。

まだ“収益化”には時間がかかる可能性もありますが、2025年がブレイクスルーの年になる予感もあります。

💬 「正直、すぐに株価が跳ねる企業じゃない。だけど、3〜5年スパンで見るなら“本命”に近いかもしれない」

Rigettiのような企業が次々と登場する中で、「量子コンピュータはまだ夢物語なのか、それとも現実なのか」という問いが浮かびます。

📈 Rigettiの株式としての評価や、株価の推移・投資戦略について詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです:

👉 量子株投資なら?Rigetti(RGTI)の成長性をチェック

【コラム】量子コンピュータの“冷やし方”ってどうなってるの?

量子チップは、超伝導状態を維持するために絶対零度に近い極低温環境が必要です。

Rigettiでは「希釈冷凍機(Dilution Refrigerator)」と呼ばれる装置を用い、以下の仕組みで冷却を行っています。

- 冷媒:液体ヘリウム3・4の混合ガス

- 冷却プロセス:吸熱反応による温度低下

- 構造:多層構造 + 真空断熱で遮蔽

- 目的:量子状態の“揺らぎ”や“熱雑音”を極限まで抑える

💬 「この“冷やす仕組み”こそ、一般人が知らない量子コンピュータの“裏の主役”。

個人的にはここをもっと深掘りしたい。冷却システムだけで一記事いけそうなレベル」

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] Rigettiの技術基盤である超電導量子ビットや、量子クラウドの構造については、別記事でも紹介しています👇🔗 量子コンピュータの衝撃:Rigettiの技術力 […]

[…] Rigettiの技術力や超伝導・量子コンピュータに関する記事 […]

[…] 量子コンピュータの衝撃:Rigettiの技術力👉 […]