🛑【2025年4月 追記】

本記事は、2024年末〜2025年初頭にかけての想定をもとに執筆されたものです。

当初は金利低下に伴う債券価格の上昇を見込み、TLT(長期米国債ETF)を活用する戦略を検討していました。

しかし、トランプ政権の「相互関税」発動と財政不安の表面化により、米国債の信頼性が揺らぎ、戦略の再構築が必要となりました。

現在の判断と対応については、以下の記事をあわせてご参照ください:

👉 トランプ政権とドル安・債券急落:投資家が取るべき行動とは?

📌 この記事でわかること:

- 利下げ局面を見越した2025年の投資戦略

- TLT(債券ETF)とQQQ(成長株ETF)の効果的な切替タイミング

- 景気サイクルに応じたポートフォリオ構築の考え方

👤 対象となる読者:

- 金利や景気動向を踏まえて投資判断したい人

- 2025年のポートフォリオを見直したい中・長期投資家

- 債券ETFや成長株ETFの役割と組み合わせに興味がある方

🔧 活用できるシーン:

- リスクを抑えながら景気循環を活かす投資戦略構築時に

- 高金利から利下げ局面に入る転換期での資産配分検討

- 成長株への再エントリー時期を考える参考として

1. はじめに

2025年の投資戦略について考える際、金利の動向と景気サイクルを踏まえたポートフォリオ構築が重要になります。

私はこれまで、S&P500に連動した投資信託をコアとし、NASDAQ100や成長株、高配当株を組み合わせた投資を行ってきました。

今年度は新たに「債券ETF(TLT)」を組み入れ、市場の動向に応じた戦略を実施していきます。

2. ポートフォリオの基本戦略

私のポートフォリオは以下のような構成です。

2.1. コア投資

- S&P500に連動した投資信託(NISA枠)

2.2. サテライト投資

- NASDAQ100に連動した投資信託

- 成長株を中心に投資

- 一部バリュー株や高配当株を組み入れ

- 2025年は新たに債券ETF(TLT)を追加

このポートフォリオの詳細な理由については、別記事で詳しく解説していますので、今回は概要のみ紹介します。

3. 債券ETF(TLT)の活用戦略

3.1. TLTとは?

TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)は、米国の超長期国債(20年以上の満期を持つ債券)に投資するETFです。金利の動きに敏感であり、金利が下がると価格が上昇しやすい特性を持っています。

TLTの特徴

- 長期米国債(20年以上)に特化

- 金利低下時に価格が大きく上昇

- 比較的安定したインカムゲインが期待できる

- 景気後退期のリスクヘッジに有効

3.2. なぜTLTを選ぶのか?

2024年時点では金利が高止まりしており、当初は2025年後半から2026年前半にかけて利下げが行われる可能性が高いと見込んでいました。

そのため、利下げによる債券価格の上昇を期待してTLTを徐々に購入していました。

しかし2025年春、トランプ政権の「相互関税」政策と財政悪化によって、米国債全体への信頼が揺らぎ、

長期債ETF(TLT)は安全資産とは言いがたい存在となってきました。

このため、現在は購入戦略を中止し、最新の資産構成はこちらの記事にまとめています。

3.3. TLT購入のタイミング

金利が十分に下がり、TLTの価格が上昇したタイミングで売却し、次の投資にシフトする計画です。

3.4. TLT・VTI・10年米国債利回りの推移(2020〜2024)

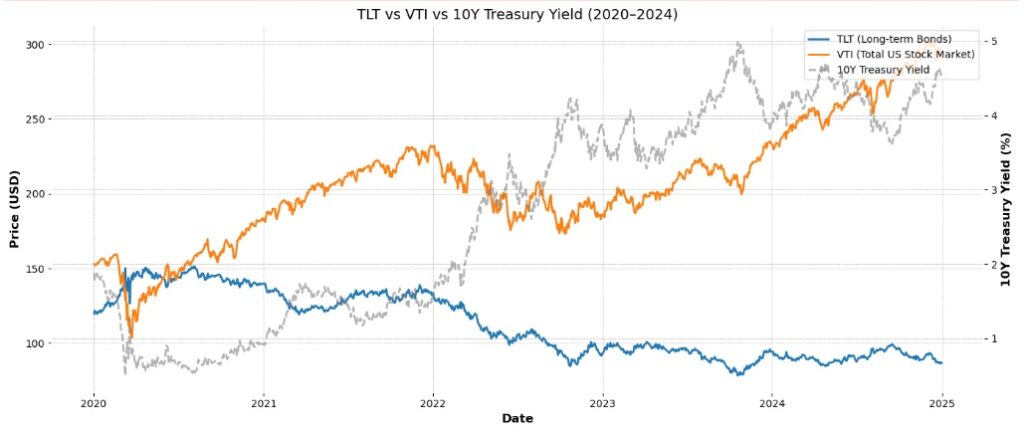

以下のグラフは、長期債券ETF「TLT」、米国株式市場全体ETF「VTI」、そして10年米国債利回り(^TNX)の推移を比較したものです。

- TLT(青線):金利が上昇するほど価格が下落。特に2022年以降の下落が顕著です。

- VTI(オレンジ線):金利上昇局面でも成長を見せつつ、安定した動きを維持。

- 10年国債利回り(灰線):2022〜2024年は高水準で推移。今後の利下げが注目されています。

👉 この関係性を踏まえ、「金利が下がる時期にTLTを仕込み、利下げ後にVTIやQQQに移す」戦略が有効になります。

[TLT-VTI-金利比較]

4. 2025年後半の戦略:成長株へのシフト

4.1. TLT売却後の再投資先

TLTを売却した後の資金は、QQQ(NASDAQ100連動ETF)などの成長株に再投資する予定です。

理由

- 景気が回復し始めると、成長株が再び強さを見せる可能性が高い

- 金利低下が成長株のバリュエーションを押し上げる

- AIやテクノロジーセクターの中長期的な成長性に期待

4.2. 短期的な調整

市場の動きに応じて短期的なポジションを調整しながら、長期的な資産成長を目指します。

4.3. 金利と景気サイクルを活用した「QQQ ⇄ TLT」切替戦略

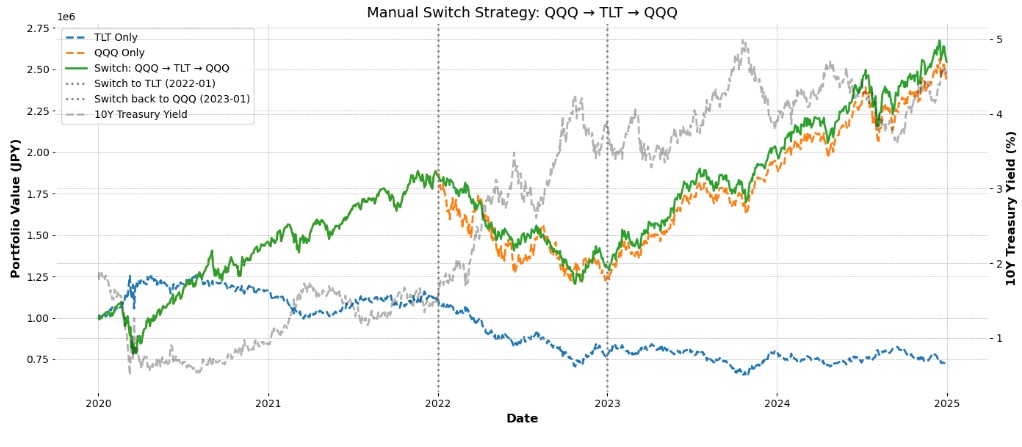

以下のグラフは、QQQとTLTを金利と市場動向に応じて切り替えるシンプルな戦略をシミュレーションしたものです。

- 2022年1月:金利が急上昇する局面で、成長株の下落リスクを回避するためQQQからTLTへ

- 2023年1月:金利がピークアウトし、景気回復を見越して再びQQQへ

この切替戦略は、QQQをそのまま保有し続けた場合と比べて、わずかではあるもののパフォーマンスの向上が見られました。

極端なリスクを取らずに、市場環境に応じた柔軟な対応が有効であることを示唆しています。

5. リーマンショック時に切替戦略は有効だったのか?

5.1. 有効性検証

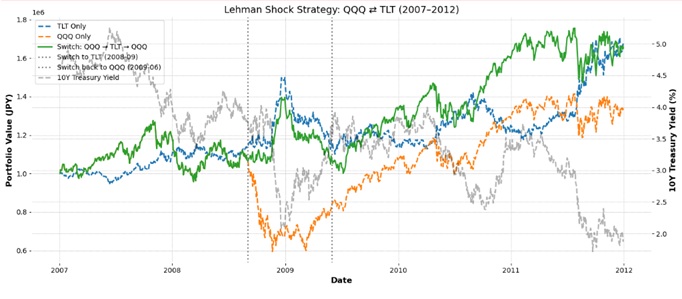

こちらは、リーマンショック前後(2007〜2012年)において、QQQとTLTの切替戦略を試した結果です。

- 2008年9月:リーマンショックを機にQQQからTLTに切替

- 2009年6月:景気回復を見越してTLTからQQQに戻す

- その後、2度の追加切替(TLT→QQQ→TLT)を実施

この戦略では、最初の1〜2回の切替は一定の効果を発揮し、

ドローダウンを回避しながら比較的良好なパフォーマンスを維持することができました。

また、TLT単独での保有でも、暴落時の資産保全という意味ではしっかりと機能しており、「債券の強み」がはっきりと現れています。

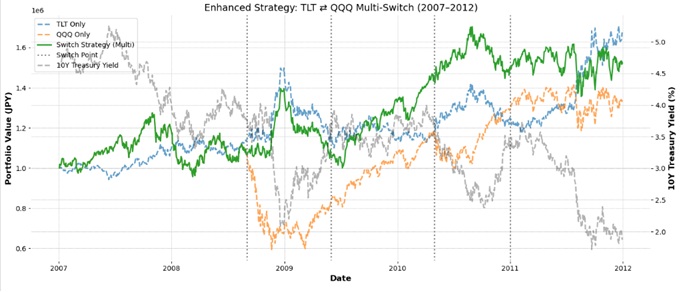

5.2 NG例

一方で、3回以上の切替を行った場合には、かえってパフォーマンスが低下する結果となりました。

実際、TLT単独で運用したケースと比べても、

最終的な資産額はわずかに下回る形となり、

「切り替えた方がむしろ損をした」という皮肉な結果です。

これは、切替のたびに発生する売買手数料や、

タイミングのズレによって期待した値動きの恩恵を十分に受けられなかったことが原因と考えられます。

とくに相場の反転を「後追い」で判断してしまうと、

結果として上昇を逃し、下落を掴むという展開になりやすく、

切替回数が多いほどリスクが増してしまう傾向があります。

📘 このことから言えるのは、

「何度もポジションを入れ替えるよりも、要所で1〜2回判断する方が効果的な場合が多い」ということ。

切替戦略は有効な場面もある一方で、

やりすぎると逆にパフォーマンスを損なうことがある点には注意が必要です。

6. まとめ

2025年の投資戦略のポイントは、以下のように整理できます。

- 高金利環境ではTLTのような債券ETFを活用し、金利低下に伴う価格上昇を狙う

- 金利が落ち着き、成長株に資金が戻り始めたタイミングでQQQなどにシフト

- 一つの資産に固執せず、市場の変化に応じた柔軟な対応を心がける

- 頻繁な売買はコスト・判断ズレのリスクを増大させる点は注意

🛑 補足(2025年4月時点)

本文ではTLT(長期債ETF)を利下げ局面の候補として紹介しましたが、現在はトランプ政権の「相互関税」政策と米国の財政リスクにより、長期債の信頼性が下がりつつある点に注意が必要です。

👉 最新の見直し方針についてはこちらの記事をご覧ください。

劇的なリターンは得られなくても、市場のサイクルを理解して動くことは、安定した資産形成につながります。

こうした戦略を取り入れながら、2025年の相場にも冷静に対応していきたいと考えています。

コメント