📌 この記事でわかること:

- 富士通の量子クラウドOSS「OQTOPUS」の狙いと構造

- OSS化が意味する“共創型”戦略とその可能性

- 富士通を量子×クラウド分野でどう投資対象として評価すべきか

👤 対象となる読者:

- 量子コンピュータやクラウドの最新動向を知りたい人

- OSSの戦略的活用に関心がある人

- 富士通など日本企業の未来技術に投資したい中級者〜上級者

🧩 活用できるシーン:

- 技術ニュースを投資視点で読み解きたいとき

- 量子銘柄や先端技術株をポートフォリオに加える検討時

- OSSや標準化動向を企業戦略に絡めて知りたいとき

1. はじめに

「富士通が量子クラウドのソフトウェア群をオープンソース化」──そんなニュースを目にしたとき、正直驚きました。保守的なイメージもある富士通が、最先端分野で“攻めの一手”を打ったという印象を受けたからです。

量子コンピュータの分野といえば、IBMやGoogleなど海外企業がリードしているイメージが強く、「日本企業はどうなんだろう?」と感じていた方も多いのではないでしょうか。

本記事では、富士通のOSS公開をきっかけに、日本の量子クラウド戦略の全体像を見渡しながら、投資家的な視点でもその意味を考えていきます。

2. OQTOPUSとは何か?

富士通が公開した「Open Quantum Toolchain for Operators and Users(通称OQTOPUS)」は、量子コンピュータをクラウドサービスとして提供するためのソフトウェア群です。

このプロジェクトは、TIS(大手ITサービス企業のTISインテックグループ)や理化学研究所などとの連携で開発されました。

富士通が目指しているのは、量子クラウドを“自分たちで動かしたい”と考える人たち──たとえば研究者やベンチャー企業──が、手軽に構築・運用できるような“土台”を用意することです。

誰か一社が独占するのではなく、いろんな立場の人がこの技術に触れて、一緒に育てていける環境を作ろうとしているんです。

🔗 外部リンク:

3. 量子クラウドを支える“裏方の仕組み”とは

OQTOPUSが提供するのは、量子クラウドを支えるための実行環境・管理基盤です。

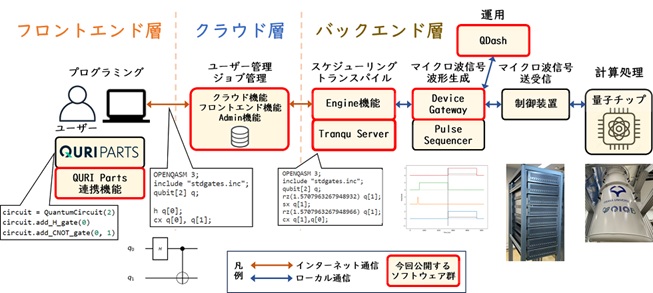

構成としては、以下の4層に分かれています:

- フロントエンド層:量子プログラムの作成と送信

- クラウド層:ジョブ管理、ユーザー管理、リソース配分

- バックエンド層:量子コンピュータの実機やシミュレータ制御

- 運用機能:安定的なサービス提供を支える運用ツール群

このソフト群は、ユーザー(=量子計算の実行者)が直接触るものではなく、サービス提供者側が量子クラウドを構築・運用するための“裏方”のツールキットです。

富士通が公開した量子クラウド基盤の構成図です。フロントエンドから運用機能まで、クラウド上で量子計算を動かす仕組みが層構造で整理されています。

(出典:富士通株式会社公式リリース|2025年3月24日付 より引用)

※著作権は富士通株式会社に帰属。本記事では教育・報道目的で画像を引用しています。

要するに、「量子クラウドを動かす中身を、誰でも使えるように無料で公開した」という話です。これがOSSで公開されたことで、他の研究機関や企業も“自分たちの量子クラウド”を作りやすくなったわけです。

4. なぜOSSに? 富士通の戦略と広がる可能性

ソフトウェアを自社専用に囲い込むのではなく、あえてOSSで公開する──ここには富士通の大きな戦略転換が見えます。

- Red Hat的モデルの可能性:ソフトは無料だが、サポートや導入支援で収益化

- 国際標準化の主導権:OSSとして使われることで、事実上の業界標準になる可能性

- 開発者・研究者コミュニティの形成:多様な知見の集積と機能強化が進む

つまり、「中身を無料で配る代わりに、広く使われて標準になり、結果的に富士通にとっても利益になる」という仕組み。OSS化は、単なる無償提供ではなく、広げて稼ぐ新しいビジネスモデルなんです。

5. 日本国内での希少性と意義

量子コンピュータと聞くと、海外企業の名前ばかりが挙がる中、富士通のような日本企業が実用レベルのソフトウェアをOSSとして公開したことは、かなり珍しい動きです。

実際、日本国内で量子コンピュータ関連のOSS公開を明言している企業は非常に少なく、TISのような一部のパートナー企業を除けば、富士通の取り組みはほぼ唯一といえるかもしれません。

また、富士通は理化学研究所とも連携しており、量子コンピュータのハードウェア開発にも関わっています。つまり、ハードとソフトの両面から量子クラウドの“実用化”に向けたアプローチを取っているのです。

国産技術として、こうした取り組みがあるということは、投資家にとっても重要な視点です。日本企業の中で、量子コンピューティング分野で明確な形を見せている例はまだ少ないからこそ、富士通の動きが際立って見えます。

6. 世界の量子クラウド戦略と富士通の位置づけ

量子クラウドの分野では、IBMやGoogleといった海外勢が先行しています。これらの企業は、自社製の量子ハードウェアをベースに、ユーザーがオンラインで量子計算を行えるクラウド環境を整えています。

IBMは「IBM Quantum」でクラウドをグローバルに展開し、開発ツール「Qiskit」もOSSとして公開しています。Googleは「Cirq」を中心に、研究者や開発者向けに量子アルゴリズムの構築環境を提供しています。

また、Rigettiも量子クラウドサービス「Quantum Cloud Services(QCS)」を通じて、独自の量子マシンと開発環境を提供しています。中小規模の開発者やスタートアップにとっても使いやすい設計が特徴です。

こうしたプレイヤーに対し、富士通の戦略は「OSSで量子クラウドの裏側を提供し、誰でも自前でクラウドを構築できるようにする」というもの。囲い込み型ではなく、他の企業・大学・研究機関も巻き込む“共創型”の展開を目指しています。

つまり、富士通は「量子コンピュータで主役になる」よりも、「量子クラウドのインフラを広げる側」にポジショニングしている──そんな印象を受けるのです。

7. 投資家としての視点:なぜ今、富士通が注目に値するのか

量子コンピュータ関連銘柄といえば、海外ではRigetti(RGTI)やIonQなどのスタートアップが目立つ存在です。彼らは技術的に革新的であり、株価の変動も大きく、テーマ投資としての魅力は確かにあります。

一方で、富士通のような伝統的な大企業は、量子に一本化した大胆な動きこそ少ないものの、今回のようなOSSのオープン化や大学・企業との連携は、クラウド×量子という融合領域への「本気度」を感じさせます。

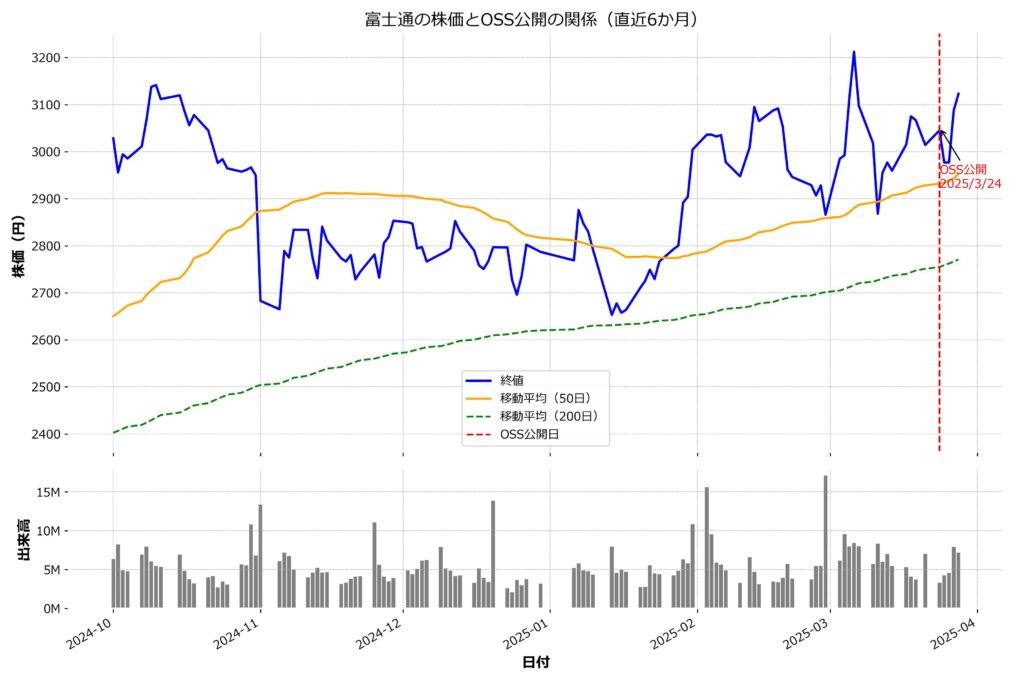

📈 OSS公開と株価動向

2025年3月24日に富士通が量子クラウド向けOSSソフト群を公開しましたが、その前後の株価チャートを見ると、次のような特徴が見られます。

- 公開直前の3月上旬から株価は上昇トレンドに入り、3100円超を一時記録

- 公開当日以降に一時的な反落があるものの、長期の移動平均線は上昇基調を維持

- 出来高も通常水準で落ち着いており、過度な過熱感はない

これは、市場がこのOSS発表をポジティブだが慎重に評価しているサインとも言えます。短期的な思惑買いというより、中長期での成長期待が株価にじわじわと織り込まれている印象です。

✅ 富士通に期待できる理由

- 安定した事業基盤(官公庁・インフラ・SI事業など)を持ちながら、量子分野に挑戦

- OSS公開によってエコシステム拡大・開発コスト低減が見込まれる

- 将来的には、量子アプリケーション分野(製造・物流・金融など)への応用にもつながる可能性

こうした点から、「量子スタートアップで一攫千金」ではなく、堅実に量子技術の社会実装を進めるプレイヤーとしての投資対象と捉えるのが富士通の魅力です。

🔗 内部リンク:

8. まとめ:未来技術に投資するということ

富士通の量子クラウドOSS公開は、単なる技術ニュースではなく、「未来をどう支えるか」という視点を私たちに投げかけています。

量子コンピュータというと難解で遠い話に思えますが、実際には「いまここで、社会の中にどう実装していくか」が問われているフェーズに入ってきています。

この記事を通じて、富士通のような企業がどんな未来を描き、それをどうオープンに共有しようとしているのかを知ることで、読者の皆さんが「未来技術に投資する」という新しい視点を持ってもらえたらと思います。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 量子コンピュータを活用したクラウド事業に関心がある方は、富士通の取り組みについてもぜひご覧ください。👉 量子クラウド×OSS:富士通が切り開く未来と投資のヒント […]